本物を極め持続させる為に

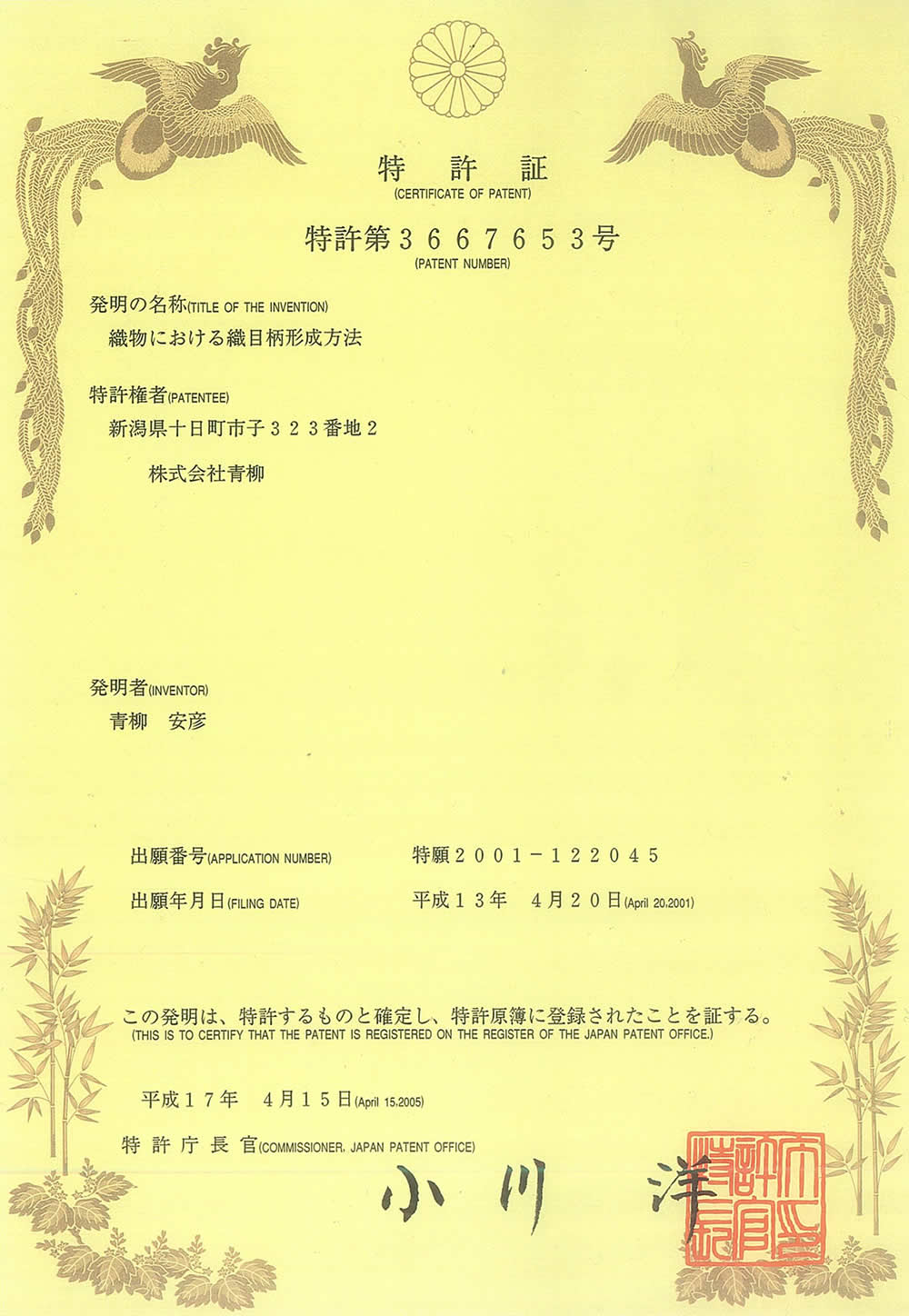

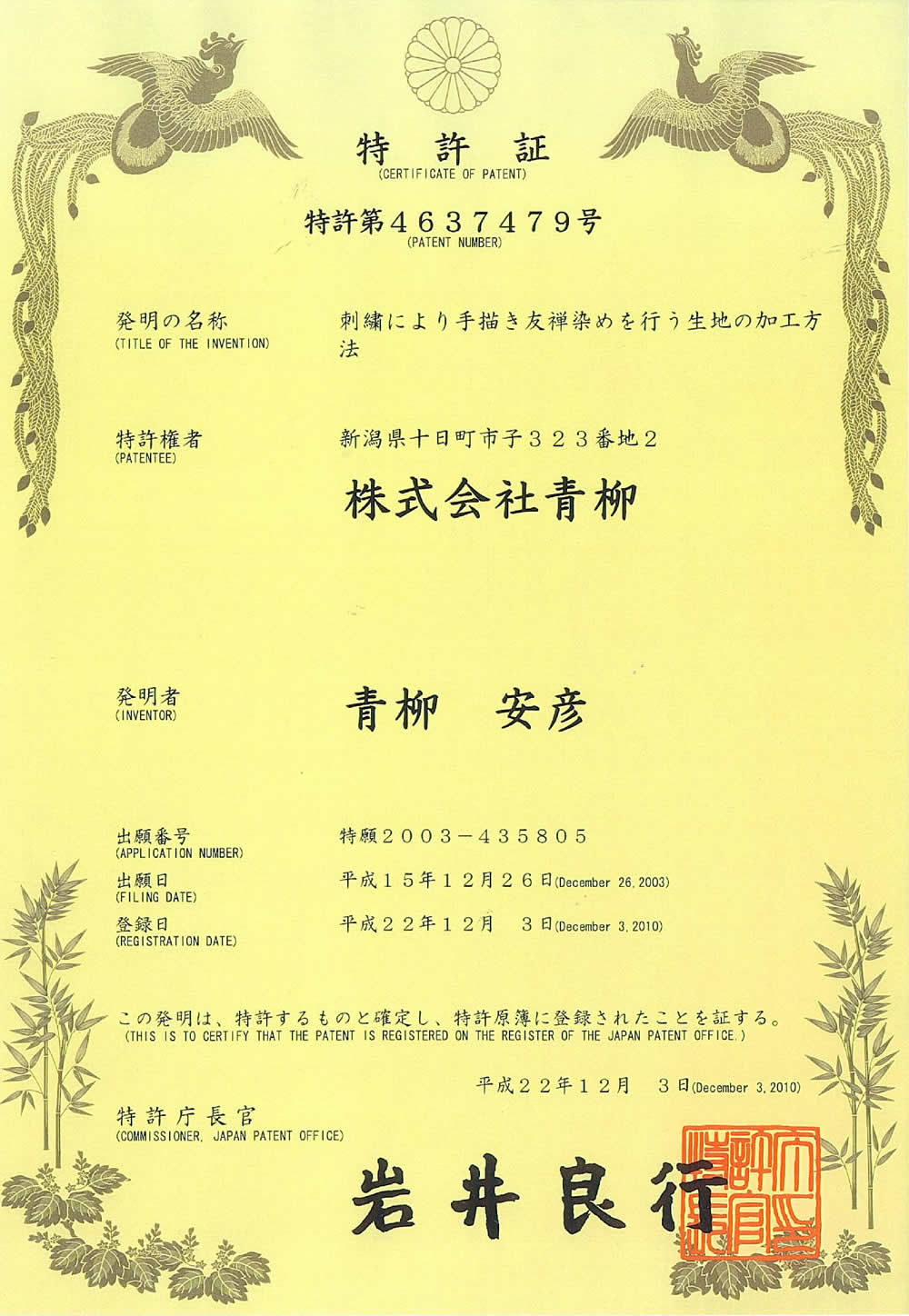

-特許申請-

本桶絞り染め

本物を極め持続させる為に

-特許申請-

本桶絞り染め

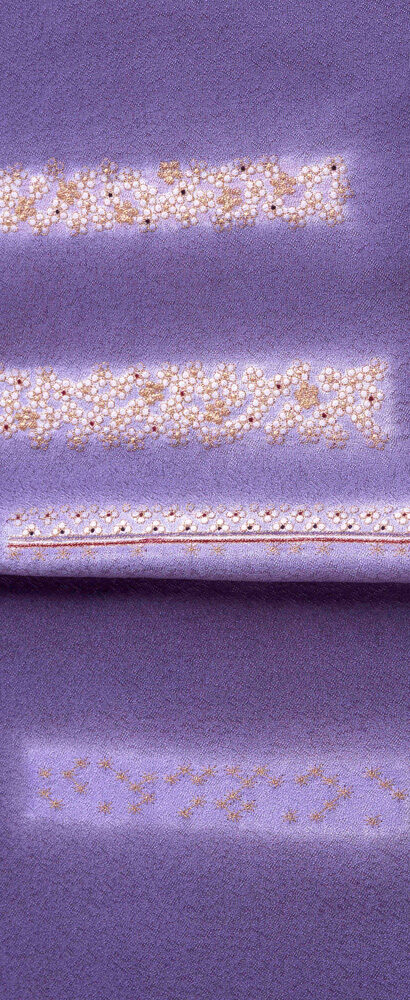

「本桶絞り染め」は

弊社が有する数多の技法の中でも、特に加工難度が高く、職人技を結集した技法です。

弊社創業者が桃山・江戸時代に隆盛した小袖の資料を紐解いた際、「桶絞り染め」の美しさに驚嘆し、独自に探究と研究に没頭したことがきっかけとなり始まった「本桶絞り染め」。

伝統の源まで遡り、その本質を学び、研究し身につけること。桃山・江戸時代と使用する道具、染料等は違っても「本物を極める」ことが重要であることを学びました。それは今も弊社商品製作の底流にある考え方です。

素材、季節の温度変化、使用器具等々の膨大な経験を積み重ねながら、職人による手業の習得、鍛錬にも取り組んだことから「本桶絞り染め」は自社の核心、大きな特長となりました。

近年、後継者不足など様々な事情で職人による檜の木桶作りが難しいものになってきており、

木桶に使用される天然木の特性が天然素材の絹布を夾み防染する「本桶絞り染め」において最上・最適であることを独自の研究から学んでいたことから天然木と他の素材を併用した桶の開発を行い「本桶絞り染め」に使用しております。

桶以外にも「桶絞り染め」に使用する器具の改良、独自開発を行い使用しています。

500年以上伝承されて来た「本桶絞り染め」技法。受け継いだ技法から生まれる新たな美しさを後世に伝えるため、今後もものづくりを繋いでまいります。